Il contesto è fondamentale per la lettura.

Il contesto è fondamentale per la lettura.

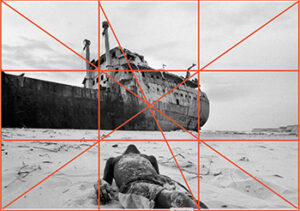

Lo scatto è stato eseguito a Luanda, in Angola, e appartiene al progetto Hotel Marinum, un lavoro aperto di Alex Majoli che attraversa i porti del mondo. Porto inteso come luogo di transizione, come momento accaduto, come vita che scorre. È lo spazio di chi vive di fronte al mare, sempre pronto a partire, a scappare. Hotel Marinum è uno spazio di passaggio, di incontri, di incroci; è un porto che assomiglia a sé stesso e a tutti gli altri porti del mondo. Non ha un nome, non ha una precisa localizzazione, se non quella di trovarsi di fronte al mare.

Il progetto pare essere tutt'ora irrisolto.

Composizione e struttura visiva

Ci troviamo, in questa immagine, di fronte a un forte primo piano e a un contesto altrettanto forte.

Il primo piano ci propone un soggetto, una persona, di cui non vediamo il volto, ma che intuiamo distesa sulla sabbia. Sullo sfondo, ma ben visibile e perfettamente a fuoco, una nave spiaggiata, arrugginita, in rovina.

Una scena teatrale e investigativa

Già il contenuto è forte: ci riconduce al tema del lavoro, a quello spazio di incontri e di scoperte investigative che tanto interessa Majoli. A quelle persone senza nome, che raccontano una storia in maniera teatrale, ma intensa.

Ed è proprio qui che si innesta l’idea di teatro: Hotel Marinum è concepito come progetto multimediale da portare in scena nei teatri, e questa intenzione si manifesta in ogni aspetto visivo, compositivo e narrativo delle immagini. La fotografia è, in questo caso, atto drammaturgico.

Bianco e nero, relazioni visive, costruzione simbolica

Ma dove sta la potenza fotografica di questo scatto? Dove si colloca quella forma e quella suggestione che, in qualche modo, lo rendono unico, irripetibile, narrativamente sensazionale?

Ci viene in aiuto – come già nel caso della foto di Salgado analizzata su questo stesso blog – l’uso sapiente del bianco e nero.

La scena è sostanzialmente costruita su due grandi campi tonali: il chiaro della sabbia e del cielo, con pochissime sfumature a definire la costa lontana nella parte alta e destra della fotografia, e le nuvole nel cielo; e poi il tono scuro della nave e della persona in primo piano.

Questo è il primo elemento che crea una forte relazione tra i due soggetti principali. Il tono, innanzitutto. Ma poi anche la texture: da una parte, quella che descrive lo stato di rovina del metallo, la conseguenza degli elementi e dell’abbandono; dall’altra, la sabbia che, aderendo alla pelle scura della persona, crea pattern simili, che riecheggiano – quasi a rimare – con quelli della nave.

La posa, innaturale sia per la nave sia per l’uomo, sottolinea ulteriormente l’abbandono e la drammaticità della scena.

La sineddoche e il potere dell’immaginazione

E infine, la sineddoche: il mostrare la parte per evocare il tutto, l’uscire dall’inquadratura per spingere la visione oltre i confini fisici della fotografia. È un invito implicito a immaginare un mondo che non vediamo, ma che ci viene suggerito.

Una strategia profondamente teatrale, che richiama alla mente – non a caso – il meraviglioso prologo dell’Enrico V di Shakespeare:

Ah, perdonateci! perché uno sgorbio da nulla

può, nel suo piccolo, rappresentare un milione.

Lasciate dunque a noi, gli zeri di sì gran rendiconto,

di fare appello alle forze dell’immaginazione.

Immaginate che entro la cinta di questi muri

sian confinati due possenti reami

che si confrontan dall’alto dei loro orgogliosi confini,

divisi solo da un periglioso braccio di mare.

Supplite voi, col vostro pensiero, alle nostre carenze:

dividete ogni singolo uomo in mille unità,

così creando armate immaginarie.

Pensate, se vi parliam di cavalli, di vederli voi stessi

calcare i lor fieri zoccoli nella terra amica;

è alla vostra mente che spetta ora equipaggiare i sovrani

e condurli per ogni dove, bruciando i tempi

e condensando gli eventi di molti anni

in un voltar di clessidra: e proprio a questo fine

fatemi fare in questa storia, vi prego, la parte del Coro;

ed io, da prologo, vi chiederò umilmente di esser pazienti

e giudicare cortesemente il nostro spettacolo con occhi indulgenti.

Ecco, come in teatro, anche nella fotografia di Majoli la scena si completa nella mente dello spettatore, che è chiamato a collaborare attivamente al processo narrativo. E come sempre, in fotografia, le relazioni visive non sono fini a sé stesse: portano significato, direzione, energia.

Metafora, Gestalt e destino condiviso

Metafora, Gestalt e destino condiviso

Per un effetto che potremmo quasi definire illusione ottica, la persona – che, nella sapiente scansione dello spazio costruita da Majoli, occupa solo un blocco su una griglia ideale 3x3 – viene percepita come simile per dimensione alla nave, che ne occupa almeno tre.

È la forza delle relazioni e delle metafore: il significato di relitto, abbandono, rovina e degrado si trasferisce dalla nave al corpo.

I due soggetti condividono elementi formali, ma anche – come ci insegna la psicologia della forma e in particolare la teoria della Gestalt – un destino comune.

La poesia della visione

Ecco ciò che amo nella fotografia: questa poesia che nasce dall’intenzione, dall’istinto, dalla capacità narrativa dei grandi autori.

Ogni volta che ne leggo una, mi stupisco della scoperta, della costruzione, delle emozioni che riesce a generare. E ogni volta, quel processo mi insegna a guardare un po’ meglio.