Disclaimer

L’articolo di oggi è particolarmente aspro: il confronto costante con ciò che accade sui social, a volte, fa emergere riflessioni inevitabilmente polemiche. Non è un attacco gratuito, ma il tentativo di riportare al centro una questione culturale che riguarda tanto la scrittura quanto la fotografia.

Poesia e foto sui social: l’illusione dell’artista totale

Da filologo, linguista e studioso di letteratura medievale, di poesia ne ho vista parecchia. Solo per la mia tesi di laurea ho analizzato a fondo oltre 33.000 versi di romanzi medievali: metri rigorosi, strutture narrative complesse, immagini poetiche capaci ancora oggi di sorprendere per densità e precisione. Riconosco quando c’è vera poesia, e quando invece le parole non sono che un vano tentativo di chi non ha idea di cosa essa realmente sia.

Da filologo, linguista e studioso di letteratura medievale, di poesia ne ho vista parecchia. Solo per la mia tesi di laurea ho analizzato a fondo oltre 33.000 versi di romanzi medievali: metri rigorosi, strutture narrative complesse, immagini poetiche capaci ancora oggi di sorprendere per densità e precisione. Riconosco quando c’è vera poesia, e quando invece le parole non sono che un vano tentativo di chi non ha idea di cosa essa realmente sia.

Forse è anche per questo che, ogni volta che apro i social, resto colpito da un fenomeno singolare: quello dei fotografi-poeti. Immagini accompagnate da versi improvvisati, citazioni pescate a caso e hashtag che cercano disperatamente di dare profondità letteraria a fotografie che, a volte, chiederebbero solo di essere guardate in silenzio.

L’aura perduta (e ricostruita a colpi di didascalia)

Walter Benjamin parlava di “aura” per descrivere l’unicità dell’opera d’arte. Oggi quell’aura sembra spesso ridotta a un filtro Instagram e a una manciata di righe pseudo-poetiche. Non basta più scattare una buona foto: bisogna vestirla di parole che diano l’illusione di un significato “alto”.

Ed è qui che nasce l’illusione dell’artista totale: fotografo, poeta, filosofo e, all’occorrenza, guru motivazionale. Un accumulo di ruoli che, più che moltiplicare il talento, ne disperde la chiarezza.

Quando la poesia diventa decorativa

E non è la poesia il problema. Poesia e fotografia possono dialogare in modo straordinario: un testo ben scritto può amplificare il senso di un’immagine, offrirle una risonanza emotiva o concettuale che da sola non avrebbe. Ma perché ciò accada serve conoscenza, mestiere, studio.

Il vero nodo è l’abuso della parola poetica da parte di chi poesia non ne ha mai letta, studiata o analizzata. Il risultato? Una sequenza di versi improvvisati che non hanno struttura, ritmo né profondità. Frasi spezzate e messe “a capo” come se bastasse un ritorno a capo per fare lirica.

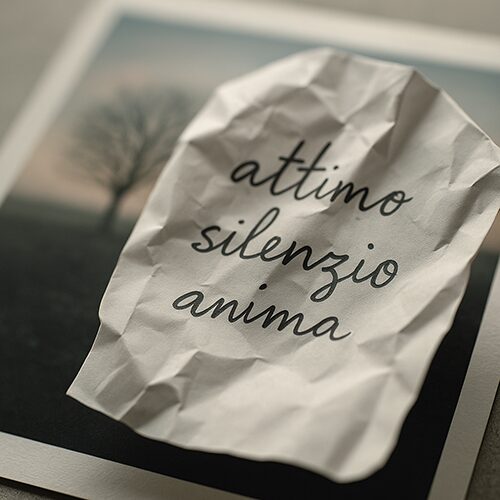

Si incontrano così parole dal potenziale evocativo – “attimo”, "fuggente", "profumo", "bruma", “silenzio”, “anima”, “sospiro”, “beltà”, “petali” – usate senza alcuna consapevolezza. Termini che sembrano poetici solo perché familiari o arcaicizzanti, ma che in realtà sono cliché svuotati. Invece di far emergere il senso delle fotografie, li soffocano sotto una coltre di pseudo-poesia.

Questo approccio ha conseguenze evidenti:

Svuotamento linguistico – mancano immagini sensoriali, concretezza, riferimenti capaci di ancorare il testo alla realtà della fotografia.

Assenza di tecnica – nessuna attenzione al ritmo, alla musicalità, alla costruzione di immagini verbali.

Autocelebrazione estetizzante – non è poesia, ma un esercizio narcisistico travestito da arte.

E il danno non si ferma qui. Una fotografia di qualità, affiancata da questi testi improvvisati, ne esce svilita: l’immagine smette di essere guardata per ciò che è e viene ingabbiata in parole che non le appartengono.

La riflessione più amara è che questo meccanismo funziona perché il 80% del pubblico sui social non ha gli strumenti culturali per riconoscerne la povertà. E così, post dopo post, si plaude a queste operazioni mediocri come se fossero arte, mentre in realtà rappresentano una resa culturale.

La poesia non è un “ornamento” da appiccicare a caso sopra una foto. È un linguaggio che richiede disciplina, studio, lettura, confronto con i grandi autori. Senza tutto questo, quello che resta non è poesia: è solo rumore che si traveste da arte, e che finisce per abbassare tutto, fotografie comprese.

La strategia delle strofe

Dietro questa abitudine non c’è solo vanità, ma anche una precisa logica social:

una citazione dal sapore “filosofico” sotto una foto? Perfetta per la condivisione;

una frase “sospesa” in versi liberi? Funziona come calamita per like;

un hashtag poetico? Garantisce atmosfera e qualche follower in più.

Funziona, sì. Ma a che prezzo? Alla fine, invece di guardare le immagini, il pubblico legge. La fotografia diventa illustrazione di un testo, e non più linguaggio autonomo.

Quando testo e immagine funzionano davvero

Quando testo e immagine funzionano davvero

Eppure, ci sono esempi in cui parola e immagine dialogano in modo autentico. Duane Michals, con le sue annotazioni scritte a mano sulle stampe, non copriva le debolezze delle foto: le espandeva. Sophie Calle, nei suoi fototesti, non aggiungeva versi per “abbellire” immagini neutre: costruiva dispositivi narrativi in cui testo e immagine erano inseparabili.

La differenza è radicale: non si tratta di sommare due linguaggi, ma di crearne uno nuovo. Quando questo accade, la parola non è una didascalia decorativa: diventa parte integrante della fotografia, e viceversa.

Conclusione: il coraggio del silenzio

Forse il vero atto poetico, per un fotografo, è smettere di scrivere. Non perché le parole non abbiano dignità, ma perché la fotografia, quando funziona, non ha bisogno di stampelle letterarie.

La prossima volta che scattiamo qualcosa, potremmo provare un piccolo esperimento: nessuna citazione, nessun verso improvvisato. Solo un’immagine.

Se regge il silenzio, allora è già poesia.

Nota finale

Come in fotografia, se si vogliono produrre grandi fotografie, serve aver letto, studiato e analizzato (meglio con una guida competente) tante fotografie, di tutti i generi e autori. Così in poesia: senza averne letta, studiata e analizzata con competenza tanta, non si possono produrre versi di valore. Non si può pretendere che con qualche a capo stiamo presentando il nuovo Ungaretti o il nuovo Montale. Perché, per quanto certe letture ci possano sembrare semplici, sotto la loro superficie c’è un mondo di pensiero e di valore.