(Nota per chi legge)

So che questo articolo è più lungo del solito, ma credo ne valga la pena. La regola dei terzi è uno dei concetti più ripetuti – e spesso fraintesi – nel mondo della fotografia. Per questo ho voluto affrontarla da tutti i punti di vista: storico, estetico, percettivo e culturale. Non è solo una questione tecnica, ma un esempio perfetto di come nascono (e si consolidano) i miti visivi. Se ti interessa davvero capire come funziona la composizione, spero che troverai spunti utili – e magari qualche certezza da rimettere in discussione.

La regola dei terzi: un valido aiuto… con qualche limite

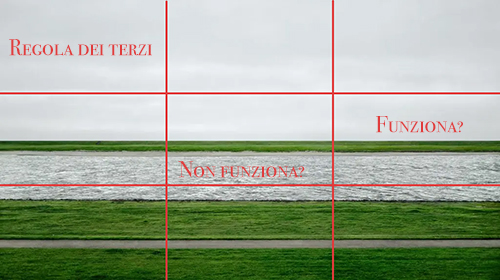

La prima cosa che ti insegnano in un corso base di fotografia è spesso la regola dei terzi. Presentata come una formula semplice e universale per migliorare la composizione, viene ripetuta come un mantra: posiziona il soggetto lungo le linee o i punti di intersezione di una griglia 3x3, ed ecco che la tua foto funzionerà.

La prima cosa che ti insegnano in un corso base di fotografia è spesso la regola dei terzi. Presentata come una formula semplice e universale per migliorare la composizione, viene ripetuta come un mantra: posiziona il soggetto lungo le linee o i punti di intersezione di una griglia 3x3, ed ecco che la tua foto funzionerà.

Va riconosciuto che questa “regola” ha un grande valore pratico, specialmente per chi muove i primi passi nella composizione fotografica. Offre un riferimento facile e immediato per organizzare lo spazio e l’attenzione all’interno dell’immagine. Tuttavia, proprio perché viene spesso presentata come una legge rigida e universale, rischia di diventare un limite anziché un aiuto.

In questo articolo smontiamo criticamente la regola dei terzi, la sua origine, il suo presunto valore estetico e il mito della trasgressione “consapevole”. Per concludere con una riflessione più ampia: la fotografia – come ogni linguaggio – è un sistema complesso, non una serie di trucchetti visivi.

Il vero paradosso: c’è una regola per infrangere le regole?

Un mantra diffuso nel mondo della fotografia (e dell’arte in generale) è:

“Impara le regole, poi infrangile.”

Ma qui si apre un paradosso interessante.

Se devo imparare una regola per poterla trasgredire “bene”, allora… esiste anche una regola per come infrangerla correttamente? Oppure la infrango a caso?

La verità è che questa idea trascina con sé una visione distorta della creatività: quella secondo cui l’atto creativo sarebbe una semplice “deriva” dalla norma. Ma in realtà non esiste una trasgressione efficace senza consapevolezza: non stiamo rompendo una regola fissa, ma agendo all’interno di un sistema complesso, dove ogni elemento visivo ha un peso, un ritmo, una tensione percettiva.

In fotografia (come in musica, scrittura, architettura), la libertà espressiva non nasce dalla rottura delle regole, ma dalla comprensione profonda degli strumenti del linguaggio. E questi strumenti non sono rigidi come una griglia, ma flessibili, situazionali, culturali, percettivi.

Inoltre, non bisogna confondere la “rottura delle regole” con la “rottura delle convenzioni” o delle abitudini visive.

Molti scatti sorprendenti non derivano dalla violazione di una presunta norma, ma dalla capacità di interrompere l’automatismo percettivo dello spettatore: rompere le aspettative, proporre una visione inedita, uscire dalla routine del vedere.

Non si tratta di essere ribelli per principio, ma di essere consapevoli per scelta.

Un po’ di storia: la regola nasce come proporzione empirica

La cosiddetta “regola dei terzi” viene citata per la prima volta nel 1797 da John Thomas Smith nel suo Remarks on Rural Scenery, tra l'altro citato anche nel suo Figure da Riccardo Falcinelli. Smith osserva che una divisione del quadro in proporzione 2:1 può dare un buon equilibrio visivo. Ma non si trattava di una regola assoluta: era una considerazione soggettiva sull’armonia compositiva nei paesaggi.

La cosiddetta “regola dei terzi” viene citata per la prima volta nel 1797 da John Thomas Smith nel suo Remarks on Rural Scenery, tra l'altro citato anche nel suo Figure da Riccardo Falcinelli. Smith osserva che una divisione del quadro in proporzione 2:1 può dare un buon equilibrio visivo. Ma non si trattava di una regola assoluta: era una considerazione soggettiva sull’armonia compositiva nei paesaggi.

Nel tempo, questa idea si è trasformata in uno schema rigido – una griglia 3x3 – e ha iniziato a circolare nei manuali di pittura, poi in quelli di fotografia. La cosa più interessante è che questo schema è stato poi confuso o fuso con un'altra idea molto più antica: quella della sezione aurea.

La sezione aurea: mito o realtà?

La sezione aurea, circa 1:1,618, è una proporzione che si ritrova in alcune strutture naturali e in opere artistiche. Si trova dividendo un segmento in due parti, in modo che il rapporto tra la parte più lunga e quella più corta sia uguale al rapporto tra l'intero segmento e la parte più lunga.

Se ne trovano riferimenti negli Elementi di Euclide, e nel Rinascimento fu teorizzata da Luca Pacioli e usata da artisti come Leonardo da Vinci. Ma numerosi studi (Margaret Livingstone, 2002; George Markowsky, 1992) mostrano che il suo uso nell’arte è stato spesso retroattivamente attribuito: il Partenone, la Gioconda, persino loghi aziendali sono spesso misurati “a posteriori” con uno sguardo mitizzante. La percezione di armonia o di equilibrio viene data, probabilmente, dal riscontro e dalla connessione che questa proporzione ha con il mondo della natura in generale.

La regola dei terzi, in confronto, non ha nulla di matematico: è una scorciatoia semplificata, con pochissime basi storiche o scientifiche reali.

Una regola che non è una regola (come pensavamo)

La domanda chiave è: seguire la regola dei terzi migliora la qualità estetica di una fotografia? Gli studi dicono di no.

Una ricerca condotta da Amirshahi et al. (2014) su dipinti e fotografie mostra che non vi è alcun vantaggio statistico o percettivo nell’uso sistematico della regola dei terzi. Alcune immagini composte secondo questa griglia funzionano, certo. Ma altrettante – se non di più – funzionano proprio perché la ignorano.

Despite its proclaimed importance in artistic composition, the rule of thirds seems to play only a minor, if any, role in large sets of high-quality photographs and paintings. / Nonostante la sua proclamata importanza nella composizione artistica, la regola dei terzi sembra giocare un ruolo solo minore, se non nullo, in grandi insiemi di fotografie e dipinti di alta qualità.

(dall'articolo: Evaluating the Rule of Thirds in Photographs and Paintings, Amirshahi et al. su Art & Perception 2 (2014) pag. 163–182)

E se osserviamo il lavoro di grandi maestri della fotografia, il panorama è chiaro: le composizioni efficaci nascono da un uso consapevole dello spazio, del ritmo, della tensione visiva – non da un’adesione a una griglia.

E se osserviamo il lavoro di grandi maestri della fotografia, il panorama è chiaro: le composizioni efficaci nascono da un uso consapevole dello spazio, del ritmo, della tensione visiva – non da un’adesione a una griglia.

E non solo: uno dei miti più diffusi è che gli incroci della griglia 3x3 siano punti “magici” di attrazione visiva, ovvero luoghi in cui l’occhio umano tenderebbe a posarsi naturalmente. Ma non esiste alcuna evidenza scientifica che lo confermi.

Le ricerche in psicologia della percezione visiva e eye-tracking indicano piuttosto che:

Lo sguardo tende a cadere al centro dell’immagine, soprattutto in assenza di un punto di interesse dominante (Tatler, 2007);

Se è presente un soggetto preponderante, l’occhio lo segue comunque, anche se è decentrato o fuori dalla griglia (Yarbus, 1967; Buswell, 1935);

Lo sguardo è guidato da contrasto, luminosità, direzione dello sguardo, colore e movimento percepito (Itti & Koch, 2001; Parkhurst et al., 2002);

Il percorso visivo è un processo attivo e culturale, non un automatismo geometrico (Arnheim, 1954; Kepes, 1944).

In sintesi: non è l’incrocio della griglia a creare attrazione visiva, ma la composizione stessa, costruita con attenzione ai pesi visivi, alle relazioni tra elementi e all’uso intenzionale dello spazio. Gli incroci della regola dei terzi non sono “magici” – e spesso sono completamente irrilevanti.

Spazio e composizione: oltre la rigidità della griglia

Il vero nodo non è la suddivisione dello spazio in sé, ma la rigidità con cui la regola dei terzi viene spesso intesa e applicata, come se le linee e i punti fossero magicamente “speciali” o garantissero di per sé un risultato estetico.

La gestione consapevole dello spazio rimane un elemento fondamentale nella composizione fotografica, tanto che grandi maestri la usano in modo sofisticato e personale. La suddivisione dello spazio, in molte sue forme — non solo quella della griglia 3x3 — è uno strumento creativo essenziale per organizzare i pesi visivi, guidare lo sguardo e costruire il ritmo visivo di un’immagine.

Quello che va superato è l’ossessione per l’applicazione meccanica e dogmatica della regola, a discapito della libertà espressiva e della complessità percettiva. Un soggetto centrale o decentrato, una composizione che sfrutta percorsi visivi efficaci e relazioni armoniche tra gli elementi, possono benissimo prescindere dalla rigida divisione in terzi.

Inoltre, l’applicazione della regola dei terzi non deve diventare un metro di giudizio o un vincolo formale da rispettare, ma piuttosto un’intuizione, una sensazione da percepire e interpretare nel processo compositivo.

In sintesi: non è la presenza o meno della griglia a determinare la forza di un’immagine, ma la qualità delle relazioni visive che essa costruisce.

Piccolo elogio della regola dei terzi: una convenzione, non una verità

Una regola diventata "canone"

Una regola diventata "canone"

Quando una “regola” viene ripetuta per generazioni – nei manuali, nelle scuole, nei software (Photoshop, Lightroom, le griglie delle fotocamere…) – finisce per plasmare lo sguardo. Le persone iniziano ad aspettarsi certe strutture compositive. In altre parole: non è che “funziona” perché è naturale. Funziona perché ce l’hanno insegnata. Anche senza basi percettive solide o scientifiche, produce familiarità.

E la familiarità, secondo l’effetto mere exposure (Zajonc, 1968), aumenta la percezione di bellezza.

Ciò che conosciamo tende a piacerci di più. Un’estetica che si autoalimenta col tempo, questa regola ha generato una forma estetica standardizzata, che si è autoalimentata: più veniva usata, più veniva riconosciuta, più diventava norma.

Ma un’estetica rigida può anche:

- diventare automatismo,

- appiattire la creatività,

- scollegarsi dal senso profondo dell’immagine.

In definitiva, la regola dei terzi è più una convenzione culturale che una legge percettiva. Può servire come punto di partenza, ma non dovrebbe mai diventare un limite alla libertà espressiva, o peggio un metro di giudizio per la correttezza o meno di una fotografia.

La composizione fotografica è come una gabbia grafica, ma non una prigione

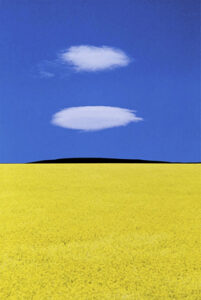

Quindi, più che regola dei terzi, perché abbiamo capito che di regola non si tratta, è una scansione dello spazio, un'idea di equilibrio, che nasce da una convenzione.

E' come una specie di griglia, simile a quella usata per organizzare la gabbia grafica di una pagina di giornale o una rivista. Questa gabbia serve a dare ordine, equilibrio e coerenza a contenuti molto diversi: testi, immagini, titoli. Eppure, se osserviamo le prime pagine di un quotidiano, ci accorgiamo che la struttura base può rimanere la stessa, ma ogni edizione ha una forma visiva diversa. Alcune titolate occupano più spazio, altre privilegiano l’immagine, altre ancora giocano con gli spazi vuoti e il ritmo delle colonne.

Allo stesso modo, questa divisione dello spazio può essere vista come una base di partenza, uno schema di riferimento che aiuta a organizzare lo spazio. Una vera e propria mappatura facilmente leggibile dei contenuti. Ma la vera forza della composizione sta nella sua flessibilità e nella capacità di adattarsi al contenuto, al messaggio e all’emozione che si vuole trasmettere.

Non si tratta di seguire una griglia rigida, ma di modulare le tensioni visive, i vuoti, i pesi, le linee e le forme, come un grafico che decide come bilanciare testi e immagini in una pagina.

In fotografia, questa consapevolezza libera lo sguardo e l’espressione creativa, consentendo di passare da una composizione “standard”, banale, stereotipata ad una composizione personale, unica e significativa.

Per approfondire la regole dei terzi e la percezione visiva

Amirshahi, S. A., Denzler, J., Redies, C. (2014). Evaluating the Rule of Thirds in Photographs and Paintings. Art & Perception, 2(2-4), 163–182.

Buswell, G. T. (1935). How People Look at Pictures. University of Chicago Press.

Falcinelli, R. (2020). Figure: Come funzionano le immagini dal Rinascimento a Instagram. Einaudi.

Itti, L., Koch, C. (2001). Computational modelling of visual attention. Nature Reviews Neuroscience, 2(3), 194–203.

Kepes, G. (1944). Language of Vision. Paul Theobald.

Livingstone, M. (2002). Vision and Art: The Biology of Seeing. Harry N. Abrams.

Markowsky, G. (1992). Misconceptions about the Golden Ratio. The College Mathematics Journal, 23(1), 2–19.

Parkhurst, D., Law, K., Niebur, E. (2002). Modeling visual saliency. Vision Research, 42(1), 107–123.

Smith, J. T. (1797). Remarks on Rural Scenery. London.

Tatler, B. W. (2007). The central fixation bias in scene viewing: selecting an optimal viewing position independently of motor biases and image feature distributions. Journal of Vision, 7(14), 4.

Yarbus, A. L. (1967). Eye Movements and Vision. Plenum Press.

Zajonc, R. B. (1968). Attitudinal Effects of Mere Exposure. Journal of Personality and Social Psychology, 9(2), 1–27.