Disclaimer: Oggi scrivo di poesia, in risposta a un commento privato che è stato fatto al mio recente articolo "Poesia e fotografia: perché i versi improvvisati non bastano a fare arte". Il commento, molto diretto e molto argomentato, mi ha scosso e fatto parecchio riflettere. Ritengo corretto, quindi, riportare i punti principali della critica che mi è stata fatta, perchè è possibile che molti di voi li condividano. A questi ho cercato di dare risposta, prima puntualmente e poi allargando il discorso a qualcosa di più generale.

Risposte alle principali critiche:

Risposte alle principali critiche:

Pare che ci voglia un titolo per poter scrivere una poesia, altrimenti meglio lasciare perdere. Non è questione di lasciare perdere, ma di essere consapevoli di ciò che si sta facendo e adattarsi alle proprie capacità. Perché voler scrivere versi quando con parole semplici e spontanee in prosa si può dire la stessa cosa? Come in ogni disciplina, è naturale che lo studio, la comprensione e l’acquisizione di competenze rendano il risultato più efficace e solido. Inoltre, la mia critica specifica nell'articolo andava a chi affianca a foto dignitose, o addirittura professionali, versi banali, indegni e svilenti.

Sono stato accusato di fare vanto dei miei titolo. In un mondo di persone sempre più improvvisate, credo sia corretto che chi legge sappia da dove arrivino le mie considerazioni. Oggi chiunque sembra poter parlare di qualsiasi cosa con “competenza”, anche senza esperienza o studio. Non si tratta di idolatrare un titolo, ma di riconoscere il valore del percorso e del lavoro che lo hanno reso possibile. E non nego che si possa raggiungere un buon livello anche studiando da autodidatti, anche se consiglio sempre il supporto di una guida, se non altro per un confronto di tanto in tanto. Aggiungo una nota, il medico usa il proprio titolo di studio nel suo ambito professionale, così l'avvocato e il commercialista, e lo fanno anche l'ingegnere e l'architetto, perchè un letterato non può specificare che lo è quando parla di letteratura? E' una domanda che mi pongo, e che vi pongo... e la risposta, forse, è che spesso si pensa che la letteratura non sia un argomento in cui serva un titolo per parlarne in maniera autorevole.

Nel commento si afferma che certe frasi e certi scatti nascono proprio dalla vita vera, non dai manuali. E' la retorica dell'università della strada, ahimè, che dà tanto, ma non sempre conferisce competenza e conoscenza. Il mito di Bukowski artista illetterato è un po' una bufala, perchè frequentò l'università anche se dopo due anni l'abbandonò. Inoltre, tutte le sue biografie documentano il fatto che fosse un vorace lettore, e leggere dopo due anni di università è sicuramente un leggere molto consapevole, anche se filtrato con l'esperienza della vita. Ma di questo punto parlerò nello specifico qui sotto.

Mi si muove la critica che non tutti hanno il privilegio di poter approfondire con studi o guide, ma che il coraggio di provarci con ciò che si ha, pur consapevoli di non sapere, vale più di mille regole.

Non ho parlato di regole o di privare la libertà a nessuno. Ognuno è libero di esprimere ciò che sente, come lo sente. Ma se si ama la poesia al punto da volerla usare, si dovrebbe avere anche l’amore e la passione per quella disciplina, quel linguaggio. E questo deve portare necessariamente, pur senza il privilegio di studi formali, a cercare almeno di informarsi, leggere, comprendere per conto proprio, acquisire consapevolezza e competenza. Altrimenti, più che spontaneità, rischia di essere presunzione. Non ho mai avuto la pretesa di essere uno cuoco, meno che meno uno chef, ogni tanto cucino per amici e famiglia, ma non per questo mi apro un ristorante, o apro un blog di ricette, o porto per strada il mio cibo sperando che la gente vi riconosca chissà quale talento.

Infine nel commento si afferma che l’assenza di vincoli permette maggiore spontaneità, dove la conoscenza viene vista come un condizionamento. Questa è, purtroppo, pura retorica. Affermare che la conoscenza sia un vincolo è un errore. Gli studi di psicologia sulla metacognizione dimostrano che la conoscenza non vincola, ma amplia la libertà e la capacità creativa:

Libertà vera: chi conosce più strumenti può scegliere con maggiore consapevolezza.

Creatività vera: nasce dall’aver interiorizzato regole, modelli e linguaggio per potere creare un nuovo sistema, personale e originale. Solo comprendendo come funziona il ritmo in poesia e l'effetto che questo ha all'ascolto, per esempio, porta eventualmente a creare dei nuovi ritmi, e a comprende come una poesia senza ritmo non sia affatto poesia.

Un falso mito contemporaneo

In un’epoca in cui la velocità di produzione e condivisione sembra essere più importante della qualità, il concetto di “arte spontanea” viene spesso invocato come valore assoluto. La retorica è seducente: l’idea che basti seguire il cuore, lasciarsi trasportare dal momento e ignorare le regole per creare qualcosa di autentico, vero, spontaneo, senza vincoli e non artefatto. (come già scritto in un altro articolo di questo blog, per scrivere cose vere, autentiche, non serve l'ignoranza del mito del buon selvaggio, ma una reale competenza nel linguaggio visivo, perchè non si scatta per il realismo, ma si scatta sempre per la percezione...)

Questa visione, però, è parziale. La spontaneità ha un ruolo fondamentale nel processo creativo, ma senza competenza rischia di rimanere un puro esercizio emotivo, privo di profondità. Per dimostrarlo, possiamo guardare alla storia della poesia e dell’arte, dove i grandi innovatori hanno saputo unire impulso e conoscenza.

Il caso dei Romantici inglesi

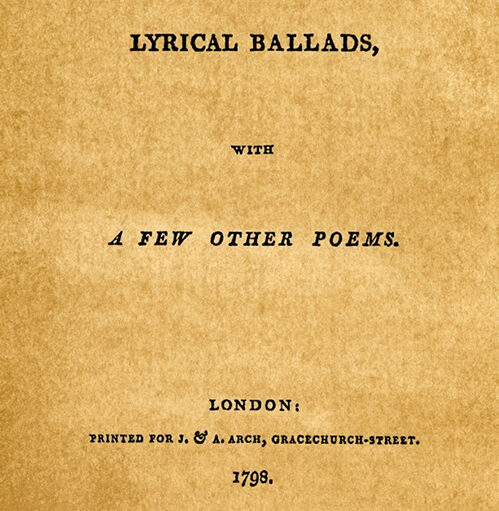

Quando si parla di spontaneità, molti citano i poeti romantici inglesi – William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, John Keats, Percy Bysshe Shelley – che rifiutarono la rigidità neoclassica della poesia del Settecento per dare voce al sentimento e alla natura.

Quando si parla di spontaneità, molti citano i poeti romantici inglesi – William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, John Keats, Percy Bysshe Shelley – che rifiutarono la rigidità neoclassica della poesia del Settecento per dare voce al sentimento e alla natura.

Eppure, nessuno di loro era un improvvisatore privo di basi.

Wordsworth studiò a Cambridge (St John’s College) e aveva una solida formazione classica.

Coleridge frequentò la prestigiosa Christ’s Hospital School e poi il Jesus College di Cambridge, dove ricevette un’educazione ampia e strutturata.

Keats, pur non avendo studi universitari, si formò alla Enfield Academy, dove apprese latino, letteratura e storia, e fu un lettore instancabile.

Shelley studiò ad Eton e a Oxford, sviluppando un bagaglio culturale vastissimo prima di intraprendere la carriera poetica.

Nel Preface delle Lyrical Ballads (1798), Wordsworth definì la poesia come “emozione ricordata in tranquillità”: un sentimento vivo, sì, ma rielaborato con consapevolezza e mestiere. La rottura con le forme precedenti non significava ignoranza, ma scelta consapevole di un nuovo stile, radicato nello studio dei classici.

Spontaneità filtrata dalla conoscenza

Il paradosso romantico è proprio questo: celebrare il sentimento immediato, ma filtrarlo attraverso una competenza formale e culturale che ne amplifica la potenza. La vera libertà creativa si esercita solo quando si conosce il sistema in cui si sta "creando", perchè solo attraverso quella conoscenza si crea un linguaggio nuovo, comprensibile e originale. La forma non esclude il contenuto, non lo vanifica, se non quando è una forma goffa o senza struttura. I Romantici teorizzarono un linguaggio semplice, vicino alla lingua parlata, che descrivesse cose del quotidiano. Ma pur con questa intenzione crearono componimenti che avevano ritmo, liricità e struttura.

Ermetismo: la precisione nella brevità

Un secolo dopo, l’ermetismo italiano – con autori come Giuseppe Ungaretti – mostrò un altro volto della “spontaneità”. Poesie brevissime, scarne, nate in trincea durante la Prima Guerra Mondiale, che sembrano sgorgare direttamente dall’esperienza.

Eppure, Ungaretti aveva studiato alla Sorbona, conosceva a fondo i simbolisti francesi, la poesia latina, la Bibbia. Ogni parola era scelta con precisione chirurgica. La spontaneità era solo apparente: dietro c’era un lavoro di limatura e sintesi esasperato.

Avanguardie e Futurismo: libertà costruita

Anche le avanguardie storiche, come il Futurismo di Marinetti, si presentavano come rottura totale. Ma i protagonisti di quelle correnti erano intellettuali cosmopoliti, lettori di filosofia, conoscitori della tradizione. La loro “scrittura libera” non nasceva dal vuoto, ma dall’urgenza di rispondere a un contesto culturale preciso.

Poesia contemporanea: Patrizia Cavalli

Un esempio più vicino a noi è Patrizia Cavalli, poeta capace di unire freschezza e raffinatezza. Nei suoi versi c’è un’impressione di immediatezza colloquiale, ma la sua formazione – studi filosofici a Perugia e un costante confronto con la grande poesia italiana ed europea – garantisce solidità e coerenza.

Gli haiku giapponesi: semplicità millenaria

Gli haiku sono spesso presi come esempio di poesia “spontanea” per la loro brevità e immediatezza. Ma nella tradizione giapponese, comporre un haiku richiede anni di studio: rispetto di schemi sillabici (5-7-5), presenza di un kigo (riferimento stagionale), capacità di cogliere un attimo che rifletta una verità universale.

La loro forza sta nella semplicità costruita, non improvvisata.

Spontaneità sì, ma su basi solide: due esempi dalle arti visive

La percezione comune vuole che l’arte visiva del Novecento, soprattutto nelle sue avanguardie più radicali, sia nata dalla ribellione pura. In realtà, anche i protagonisti che incarnano l’idea di gesto libero o di immagine popolare hanno costruito il loro linguaggio su fondamenta solide.

La percezione comune vuole che l’arte visiva del Novecento, soprattutto nelle sue avanguardie più radicali, sia nata dalla ribellione pura. In realtà, anche i protagonisti che incarnano l’idea di gesto libero o di immagine popolare hanno costruito il loro linguaggio su fondamenta solide.

Jackson Pollock (1912–1956), simbolo dell’espressionismo astratto, aveva studiato disegno e pittura murale alla Art Students League of New York e lavorato al Federal Art Project, apprendendo tecniche complesse. Il suo drip painting era frutto di anni di preparazione.

Andy Warhol (1928–1987), icona della Pop Art, si laureò in Pictorial Design presso il Carnegie Institute of Technology, padroneggiando disegno, teoria del colore e tipografia. La sua estetica pop nacque da competenze sviluppate nel mondo della pubblicità.

La loro libertà creativa era possibile perché fondata sulla conoscenza.

Perché outsider art (o brut art) e poesia improvvisata non sono la stessa cosa

Chi fosse tentato di paragonare certe frasi estemporanee postate su Facebook a forme di arte “spontanea” come l’outsider art o l’art brut, dovrebbe fermarsi a riflettere.

Non è lo stesso fenomeno.

Un autore di outsider art o art brut, anche se illetterato, non “produce a caso”:

c’è un processo creativo interno coerente, magari inconsapevole delle regole accademiche, ma ripetuto e riconoscibile;

l’opera nasce da un’urgenza espressiva forte e segue spesso un immaginario personale preciso, anche ossessivo;

c’è una coerenza di segni, colori, forme o narrazione che si manifesta nel tempo, creando un vero linguaggio – anche se privato.

Chi “scrive poesia a casaccio”, invece:

non sviluppa un linguaggio coerente, ma produce frasi o immagini senza struttura interna o filo narrativo;

manca la continuità di ricerca: non c’è un’evoluzione né un mondo formale proprio;

spesso il testo nasce come esercizio estemporaneo, senza tensione estetica reale (anche se l’autore crede di averla).

📌 In altre parole:

Outsider illetterato → opera non convenzionale, ma con una logica e un immaginario forti, riconoscibili e ripetibili.

Scrittura casuale → assenza di linguaggio e di costruzione, quindi non paragonabile, anche se “formalmente” entrambe possono sembrare fuori dalle regole.

Conclusione: libertà e disciplina

L’arte, in tutte le sue forme, vive della tensione tra impulso e controllo. La spontaneità è la scintilla, ma la competenza è ciò che alimenta il fuoco senza bruciare tutto in un lampo.

Nota personale – Questa è la visione di chi scrive, consapevole che oggi il successo non è definito dalle competenze, ma dal consenso del pubblico, spesso più interessato all’emozione immediata che alla profondità. Ma credo che questa non sia cultura: è intrattenimento emotivo, un oppio per masse ormai drogate di dopamina e adrenalina, che hanno dimenticato la via dell’ossitocina e della serotonina.

Come in fotografia, se si vogliono produrre immagini di valore, bisogna averne viste, studiate e analizzate molte, guidati da occhi esperti. Lo stesso vale per la poesia: senza un lungo apprendistato di lettura e analisi, non si può pretendere che qualche verso spezzato a capo faccia di noi un nuovo Ungaretti o un nuovo Montale. La vera arte nasce quando la spontaneità incontra la disciplina.